팜이데일리 프리미엄 기사를 무단 전재·유포하는 행위는 불법이며 형사 처벌 대상입니다.

이에 대해 팜이데일리는 무관용 원칙을 적용해 강력히 대응합니다.

[이데일리 김진수 기자] 미국 식품의약국(FDA)으로부터 허가받은 세계 최초 경구용 마이크로바이옴 치료제 보우스트(Vowst)의 매출이 지지부진하면서 개발사 세레스 테라퓨틱스에도 위기가 찾아왔다.

마이크로바이옴 치료제는 근본적인 한계를 뛰어넘기 어렵다는 지적이 계속되는 만큼 국내에서 마이크로바이옴 치료제 개발사들 역시 전략을 수정하는 등 각자의 생존 전략을 모색하는 모습이다.

| | (사진=챗GPT) |

|

15일 세레스 테라퓨틱스는 지난해 4분기 220억원, 지난 한 해 동안에는 1790억원의 순손실을 기록했다고 발표했다. 올해 1분기에는 순손실 4100만달러(580억원)를 기록했다. 세레스 테라퓨틱스는 지난 2023년 6월 마이크로바이옴 치료제 보우스트 출시로 실적 개선을 기대했으나 바람대로 이뤄지지 않은 것이다.

마이크로바이옴은 미생물과 생물 유전 정보의 합성어로 체내에서 서식하는 미생물 군집을 말한다. 마이크로바이옴 치료제는 미생물 또는 미생물 유래 물질을 활용한 의약품이다. 보우스트는 재발성 클로스트리디움 디피실 감염증(CDI) 치료제로 허가 받았다.

CDI는 항생제 복용 등으로 인해 장내 미생물 균형에 변화가 생김에 따라 발생하는 병이다. 장내 유익균이 죽고 나쁜 세균인 클로스트리디움 디피실이 증식하면서 극심한 설사, 장염, 구토 등의 증상이 나타나며 심각한 경우 사망에 이르기도 한다.

시장 조사기관 ‘360 iResearch’에 따르면 CDI 치료제 시장은 2023년 88억2000만달러(12조5300억원)로 평가됐으며 연평균 6.89%로 성장해 2030년에는 140억7000만달러(20조원)에 달할 것으로 예상된다.

이에 세레스 테라퓨틱스는 보우스트가 최대 7억5000만달러(1조700억원)의 매출을 올릴 것으로 전망했지만 실제 매출은 이를 한참 밑돌았다. 보우스트의 분기별 매출을 살펴보면 2023년 3분기 760만달러(108억원), 4분기 1040만달러(149억원)에 이어 2024년 1분기 1010만 달러 2분기 1440만달러(205억원)에 머물렀다. 보우스트의 경우 ‘재발성’ CDI에만 제한적으로 사용된다는 점을 고려하더라도 세레스의 전망치 및 전체적인 시장 규모에 비해 부진한 성적을 이어가는 셈이다.

손실을 이어가던 세레스 테라퓨틱스는 결국 지난해 6월 유일한 상업화 파이프라인이었던 보우스트 제품 및 관련 모든 재산권을 스위스 네슬레의 자회사 네슬레 헬스사이언스에 완전히 매각했는데, 그 규모는 5억2500만달러(7400억원)에 그쳤다.

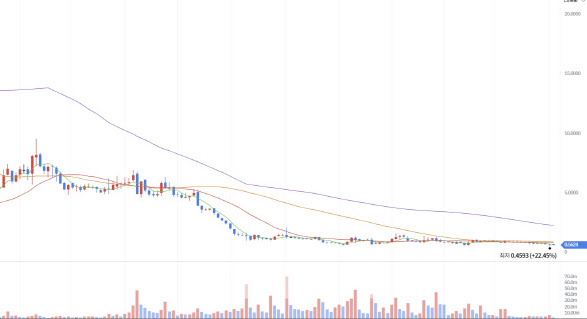

| | 세레스 테라퓨틱스 주가 추이. (사진=네이버 증권) |

|

보우스트가 기대 이하의 성적표를 받고, 유일한 상업화 품목까지 매각되면서 세레스 테라퓨틱스의 주가는 내리막 길을 걷고 있다. 보우스트 품목허가 당시인 2023년 2분기 7달러에 육박했던 주가는 불과 6개월 만에 2달러 밑으로 급락했다. 이후 올해 4월 9일에는 0.46달러로 52주 신저가를 기록했으며, 14일(한국시간 기준) 0.58달러에 머무는 등 동전주로 전락했다.

또 지난해 말 내부적으로는 인력 약 200명 중 절반에 달하는 100여명을 감축하는 등 구조조정까지 이어지면서 어려움이 가중되는 모습이다.

보우스트의 시장 진입 실패는 마이크로바이옴 치료제 전반에 영향을 미치고 있다. 실제로 최근 1년 동안 전세계적으로 마이크로바이옴 치료제 관련 기술수출 관련 소식은 단 한 건도 없는 것으로 확인됐다.

국내 업체에 미치는 영향은세계 최초 경구용 마이크로바이옴의 성적 부진은 국내 업체들에게도 직간접적 영향을 끼치는 것으로 분석된다.

고바이오랩은 2021년 중국 신이(SPH Sine Pharmaceutical Laboratories)와 마이크로바이옴 신약 후보물질 ‘KBL697’와 ‘KBL693’의 중화권 지역 권리를 이전하는 총 1억725만달러(약 1450억원) 규모 기술수출 계약을 체결했다. 이는 국내에서는 유일한 마이크로바이옴 파이프라인 기술수출 사례다.

하지만 기대와 다르게 해당 파이프라인의 임상 진행은 더딘 상황이다. 기술수출 이후 3년 6개월 가량 지났지만 관련해 업데이트 되는 내용이 없으며 개발은 정체돼 있는 것으로 확인됐다.

고바이오랩은 중국에 기술수출한 파이프라인과 별개로 자체적으로 연구개발 중인 파이프라인에 좀 더 집중한다는 방침이다.

고바이오랩 관계자는 “현재 가장 집중적으로 연구하고 있는 분야는 비만이며 마이크로바이옴 균주 3종 복합 파이프라인도 확보한 상태”라며 “GLP-1 수용체 작용제 기반의 비만치료제들은 위장관계, 근육량 감소 등의 부작용이 있어 마이크로바이옴 치료제가 경쟁력을 가질 수 있을 것이라 판단 중”이라고 밝혔다.

이어 CJ바이오사이언스의 경우에는 파이프라인에 대한 선택과 집중에 나서면서 기존 15개의 파이프라인 중 7개 파이프라인에 대해 먼저 집중하기로 했다. 또 10여년간 쌓아온 14만건의 마이크로바이옴 빅데이터와 기술을 활용한 장내 마이크로바이옴 분석 서비스 ‘스마일 것’을 통한 매출 확보에 나섰다. ‘스마일 것’은 병원을 방문하지 않고서도 마이크로바이옴 종합 점수인 ‘장 건강 지수’(GMI) 등 개인별 장 유형 등을 확인할 수 있는 서비스다. 그동안 CJ바이오사이언스는 미생물 관련 분석 서비스를 제공하는 등 ‘B2B’ 사업만 진행했으나 ‘B2C’ 사업까지 확대한 것이다.

CJ바이오사이언스 관계자는 “새롭게 시작하는 마이크로바이옴 분석 서비스는 CJ바이오사이언스가 가진 전문성을 활용할 수 있는 영역”이라며 “기존 사업과 다르게 일반 소비자들에게도 접근성을 높였다는 점이 포인트”라고 설명했다.

지놈앤컴퍼니의 경우 마이크로바이옴 치료제로 시작했지만 빠른 방향 전환을 통해 체질 개선에 성공한 케이스로 꼽힌다.

지놈앤컴퍼니는 지난달 담도암 환자 대상 마이크로바이옴 면역항암제 ‘GEN-001’의 국내 임상 2상을 조기 종료한다고 밝혔다. 해당 임상은 진행성 불응성 담도암 환자에게 MSD ‘키트루다’와 GEN-001을 병용 투여해 안전성 및 유효성을 평가하는 것이 었으나 담도암 치료제 시장 변화에 따라 전략적으로 임상 종료를 선택했다. 구체적으로 GEN-001 개발이 막 시작될 당시에는 담도암 1차 치료제로 화학 항암제가 사용됐지만, 지금은 키트루다와 화학 항암제 병용요법이 주로 사용되고 있다.

또 마이크로바이옴 위탁개발생산(CDMO) 사업도 철수를 결정하는 등 사실상 마이크로바이옴 관련된 사업을 거의 정리한 상황이다. 앞으로 지놈앤컴퍼니는 항체 및 ADC 위주의 신약개발 사업과 마이크로바이옴 기반 화장품 및 건강기능식품 판매 등 투트랙 전략을 펼친다는 계획이다.

먼저 신약 개발 관련, 지놈앤컴퍼니는 지난해 스위스 디바이오팜에 ADC용 항체 ‘GENA-111’을 4억2600만달러(6080억원) 규모로 기술수출했고, 올해 2월에는 면역항암제 ‘GENA-104’를 영국 제약사에 기술수출하면서 이미 구체적 성과도 냈다.

지놈앤컴퍼니는 화장품 사업을 글로벌 무대로 확장하는 등 해외 유통 채널 추가 확보를 통해 170억원 가량의 매출을 올릴 것으로 기대하고 있다.

지놈앤컴퍼니 관계자는 “화장품과 건기식으로 매출을 안정적으로 발생시키고, 항체 관련 연구를 이어간다는 계획”이라고 말했다.

!["건기식 원료 공급서 글로벌 헬시뷰티 기업 도약"[뉴트리 대해부①]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/04/PS25041800446b.jpg)

![임상에 울고 웃는 바이오株…인벤티지랩·티움바이오 '방긋'[바이오 맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/04/PS25041800203b.jpg)

![美FDA인력 감축 칼바람 여파 '촉각'[제약·바이오 해외토픽]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/04/PS25041900112b.jpg)