[이데일리 신민준 기자] 국내 제약·바이오업계를 둘러싼 대외 환경이 갈수록 녹록지 않다. 글로벌 최대 제약·바이오시장 미국은 트럼프 2기 행정부가 들어서면서 의약품에 대한 관세 부과를 추진하고 있다.

| | 지난해 2월 2일 중국 장자커우의 갠팅 스노우 파크에 미국과 중국 국기가 계양돼 있다. (이미지=AP 뉴시스) |

|

美 中, 제약·바이오산업 발전위해 전폭 지원 트럼프 대통령은 지난달 미국 플로리다주 마라라고 사저에서 열린 기자회견에서 의약품을 비롯한 수입 제품에 대한 고율의 관세 부과 가능성을 내비쳤다. 트럼프 대통령은 당시 “관세는 최소 25% 수준으로 향후 1년 동안 더 인상될 수 있다”고 말했다. 자국 제약·바이오산업 및 기업들의 굴기를 위한 조치로 풀이된다. 특히 국내 정치권 일각에서는 미국 정부가 우리나라를 민감 및 기타 지정국가로 최종 확정할 경우 바이오 분야에서 양국 연구 협력에 차질이 불가피할 것이라는 관측도 제기된다.

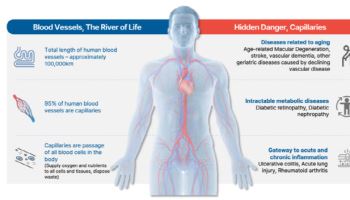

또 하나의 제약·바이오 거대시장 중국은 굴기에 나서며 국내 제약·바이오 업계의 위협으로 급부상하고 있다. 특히 중국의 제약·바이오기업들의 기술 수출이 급격하게 증가하고 있다. 중국 관영 신화통신에 따르면 지난해 상반기 중국 혁신신약의 기술거래 건수는 총 42건으로 전체 거래금액은 전년동기대비 80% 증가했다. 중국은 그간 제약·바이오 후진국이라는 평가를 받았지만 정부의 전폭적인 지원에 힘입어 급격하게 성장하고 있다. 중국은 지난해 주요 경제정책 방향을 담은 정부업무 보고에서 바이오산업을 신성장동력 중 하나로 선정했다.

이런 상황에서도 국내 제약·바이오기업들은 선전하고 있다. 산업통상자원부의 2024년 연간 수출입 동향에 따르면 의약품 수출액은 전년대비 95억 9800만달러(14조원)를 기록했다. 이는 전년대비 22% 증가한 수치로 우리나라는 의약품 무역수지 흑자를 달성했다. 꾸준한 연구개발(R&D)을 통한 바이오시밀러 판매 급증 등 국내 제약·바이오기업들이 땀흘린 결과로 풀이된다.

하지만 미국과 중국 등 대외 여건을 고려했을 때 올해 의약품 무역수지 흑자 달성은 어려울 수 있다. 국내 제약·바이오기업들만의 역량으로는 한계가 있기 때문이다. 정부의 전폭적인 지원이 뒷받침돼야 한다. 국내 바이오헬스 분야 연구분야(R&D) 예산은 미국의 30분의 1 수준에 그치고 있다.

보건복지부에 따르면 국내 11개 정부 부처의 지난해 바이오헬스 분야 연구개발(R&D) 예산은 총 2조 2138억원이다. 이는 미국 보건복지부의 R&D예산(68조 7000억원)의 30분의 1수준이다.

韓 컨트롤타워 국가바이오위원회 역할 중요 특히 우여곡절 속에 출범한 컨트롤타워 국가바이오위원회의 역할이 매우 중요하다. 최상목 대통령 권한대행 부총리 경 기획재정부 장관을 위원장으로 한 국가바이오위원회는 올해 초 출범해 1차 회의를 개최했다. 국가바이오위원회는 1차 회의에서 대한민국 바이오 대전환 전략을 공개했다. 국가바이오위원회는 대한민국 바이오 산업의 대전환을 통해 바이오 분야 세계 1위에 자리매김한다는 목표를 세웠다.

대전환 전략에는 2027년까지 바이오헬스 분야 인재 11만명 양성과 1조원 규모 이상의 메가펀드 신속 조성 등의 내용이 담겨 있다. 국가바이오위원회 출범은 환영할 일이지만 대전환 전략 내용을 들여다보면 거창한 계획들뿐이다. 이런 보여주기식 계획보다 실현 가능한 계획을 세워 꾸준히 달성하는 것이 중요하다.

![알테오젠, 일시적 투심하락 관망세 전환…삼양바이오팜 가파른 상승[바이오맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/01/PS26012300239b.jpg)