팜이데일리 프리미엄 기사를 무단 전재·유포하는 행위는 불법이며 형사 처벌 대상입니다.

이에 대해 팜이데일리는 무관용 원칙을 적용해 강력히 대응합니다.

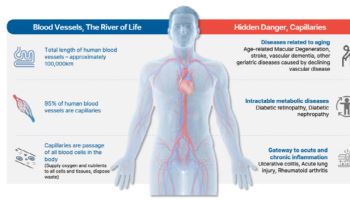

[이데일리 김새미 기자] 동종이나 연관 업종에 인수된 국내 바이오·헬스케어 기업들이 사모펀드(PEF)에 인수된 기업보다 장기적으로 우상향할 것이라는 전망이다. PEF가 인수한 경우 단기 실적 개선 효과가 있더라도 중장기 미래 성장동력을 약화시킬 수 있다는 지적이 나온다.

최근 국내 의료기기업체들이 속속 PEF에 매각되며 ‘K뷰티’의 저력을 입증하고 있다. 특히 미용의료기기업계의 경우 휴젤(145020), 클래시스(214150), 루트로닉, 제이시스메디칼, 비올이 PEF에 인수된 데 이어 원텍(336570)도 매각설이 돌고 있을 만큼 인수 열기가 뜨겁다.

PEF는 의료기기 업체를 인수한 뒤 공개매수를 통한 자진 상장폐지 후 비상장 전환 방식을 주로 택하고 있다. 미용의료기기는 탄탄한 현금 창출력을 갖춘 만큼 공모시장에 의존할 필요성이 낮고 빠른 의사결정 구조를 통해 구조조정과 매각 편의성을 높이기 위해서라는 분석이다.

PEF 인수 기업들, 단기 실적 ‘반짝’ 미래성장동력엔 ‘물음표’ 실제로 PEF에 인수된 뒤 실적이 빠르게 개선된 사례도 있다. 임플란트업체 디오(039840)의 경우 지난해 2월 에이치프라이빗에쿼티(에이치PE)에 인수된 뒤 빅배스(대규모 손실 인식)를 통해 부실을 털어냈다. 디오는 지난해 2분기 영업손실 472억원을 마지막으로 같은해 3분기부터 4개 분기 연속 영업이익을 기록 중이다.

다만 연구개발(R&D) 투자가 줄고 있어 미래 성장여력 약화를 우려하는 목소리가 크다. 디오의 연구개발비는 지난 3년간 (2021~2023년) 57억원에서 지난해 52억원으로 10.1% 감소한 데 이어 올 상반기 연구개발비도 26억원으로 전년 동기 대비 9.4% 줄었다.

PEF 인수 성공 사례로 손꼽히는 베인캐피탈 매각 후 PEF 주도 전략 컨소시엄인 GS 컨소시엄에 재매각된 휴젤(145020)도 R&D 비용을 축소하며 미래성장 동력 약화 우려가 제기되는 업체다.

실제로 휴젤의 연구개발비는 2023년 219억원→2024년 149억원→2025년 73억원으로 감소했다. 뿐만 아니라 휴젤은 2023년 올릭스의 흉터치료제 ‘BMT101’을 반환하고 지난해에는 마이크로니들 톡신 ‘HG103’과 턱밑지방 분해제 ‘HG301’ 개발을 중단했다. 지난 6월에는 리도카인 함유 액상 보툴리눔 톡신 제제 ‘HG102’ 임상 3상을 조기 종료했다. 현재 남은 톡신 파이프라인인 ‘HG105’, ‘HG401’은 모두 임상 진입 전 단계로, 당장 성장 모멘텀에 경고등이 켜졌다는 평가다.

랩지노믹스(084650)는 2023년 1월 루하PE에 인수된 이후 오히려 실적이 더욱 악화됐다. 엔데믹 이후 실적 둔화 국면에 들어선 랩지노믹스는 2024년 69억원 적자로 전환되고 올 상반기에는 259억원 영업손실을 내며 적자 폭이 확대됐다. 4곳의 미국 실험실표준인증 연구실(CLIA Lab) 인수를 통해 실적 회복을 노렸지만 성과로 이어지진 못했다는 평가다. 회사는 강도 높은 구조조정을 실시하는 등 수익성 개선을 시도하고 있다.

해외 사례를 살펴보면 PEF에 인수된 헬스케어업체들은 고전을 면치 못했다. 지난해 미국에서 파산한 의료기기업체 8곳 중 7곳은 PEF가 경영에 관여한 것으로 알려졌다. PEF의 특성상 레버리지 바이아웃(LBO), 부동산 매각 후 재임대, 고위험 차입 구조 등으로 단기 수익에 치중하다 본업 투자를 등한시한 탓이 컸다.

업계 관계자는 “PEF의 M&A는 전 세계적으로 대세가 된 것 같다”면서도 “PEF는 이익을 위해 슬림화시키고 돈 되는 사업만 하려는 경향이 있다”고 지적했다. 이어 “오너십이 있으면 좀 더 큰 그림을 보고 돈이 안 되더라도 특정 사업을 추진력 있게 육성할 수 있다는 장점이 있기 때문에 동종 업계 M&A가 더 효과적이라고 할수있다”고 덧붙였다.

합종연횡하는 K바이오·헬스…“M&A 생태계 성숙은 아직” 최근 3년간 바이오·헬스케어기업간 M&A도 활발한 양상이다. 이를 통해 사업 영역을 확장하거나 생산시설 내재화 등을 추진했다. 동종·연관 업종 간 합종연횡이 본격화하며 업계 지형이 재편되는 국면이다.

| | [그래픽=이데일리 김정훈 기자] |

|

바이오솔루션(086820)은 헬릭스미스(084990) 인수로 유전자·세포치료제 R&D로 외연을 넓히며 미국 식품의약국(FDA) 임상 노하우를 확보했다. 제약사인 동구바이오제약(006620)은 큐리언트(115180) 인수를 통해 신약 파이프라인을 다수 편입시켰다. 가은글로벌은 올해 1월 바이젠셀(308080)을 80억원에 인수, 세포치료제 R&D 시너지를 꾀하고 있다.

생산시설 내재화 목적의 M&A 사례도 늘었다. 휴온스(243070)는 2023년 12월 크리스탈생명과학(현 휴온스생명과학)을 3억원에 인수하며 위탁생산(CMO) 역량을 내재화했다. 파마리서치(214450)가 2023년 8월부터 씨티씨바이오(060590) 지분을 확보해온 것도 생산시설을 확보하기 위한 포석이었을 것이라는 분석이다. 인벤티지랩(389470)은 지난 2월 큐라티스(348080)를 250억원에 인수해 GMP급 생산시설을 확보, 자사 플랫폼 기술의 초기 상업화가 가능하도록 생산설비를 구축하고 있다.

헬스케어 업계에선 국내 의료 인공지능(AI) 선두주자 루닛(328130)이 볼파라를 2억9353만 호주달러(약 2525억원)에 인수하며 해외 업체 M&A의 분수령을 세웠다. 이를 통해 인허가, 데이터, 글로벌 네트워크까지 한꺼번에 흡수하며 글로벌 입지를 강화했다. 지난해 1월에는 음성 AI 전문업체 셀바스AI(108860)가 메디아나(041920)를 732억원에 인수하며 AI 헬스케어 소프트웨어와 하드웨어의 결합을 도모했다.

단 아직까지 동종 업종간 M&A의 가시화된 성과를 단정하긴 어렵다. 파마리서치가 씨티씨바이오를 구조조정하며 체질 개선의 조짐을 보였지만 최근 보유 지분의 절반을 바이오노트에 넘기며 본업에 집중하겠다는 입장을 밝혔다. 업계 관계자는 “아직 국내 바이오·헬스케어 업계에서 동종 업종 간 M&A 성과가 수치화될 만큼 생태계가 성숙하진 않았다”고 평했다.

그럼에도 동종 업종간 M&A가 바이오·헬스케어 업체의 기업가치를 근본적으로 제고할 수 있을 것이라는 기대감은 유효했다. 업계 관계자는 “PEF의 기업인수는 본질적으로 회수를 전제로 하기 때문에 단기 수익성이 좋아지더라도 미래가치는 훼손될 수 있다”며 “반면 동종 업종간 인수·합병은 피인수 자산을 내재화하며 규모의 경제를 키우고, 업에 대한 이해도를 바탕으로 장기적 성장을 도모할수 있는 이점이 있다”고 강조했다.

![알테오젠, 일시적 투심하락 관망세 전환…삼양바이오팜 가파른 상승[바이오맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/01/PS26012300239b.jpg)