팜이데일리 프리미엄 기사를 무단 전재·유포하는 행위는 불법이며 형사 처벌 대상입니다.

이에 대해 팜이데일리는 무관용 원칙을 적용해 강력히 대응합니다.

[이데일리 송영두 기자] 국내 바이오벤처 기업들이 이른바 투자 한파라는 죽음의 계곡을 넘지 못하고 낙오되는 사례가 연이어 발생하고 있다. 이미 자금은 바닥나고 수익과 미래 비전이 없는 좀비 상태에 빠진 기업들도 수두룩하다. 국내 제약·바이오 산업 근간인 바이오벤처 생태계 붕괴는 시장 규모축소와 경쟁력 저하라는 치명적인 늪에 빠질 수 있다는 우려가 나온다.

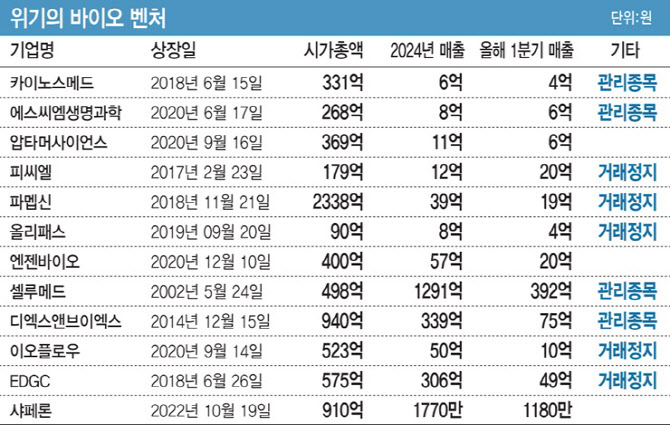

| | (그래픽=김일환 기자) |

|

죽음의 계곡 배경은 자금고갈+투심↓+창업자 오판이 결정적 3일 한국거래소에 따르면 브릿지바이오테라퓨틱스(288330), 에스엘에스바이오(246250), 파멥신, 올리패스(244460), 제일바이오(052670), 하이로닉(149980), 세종메디칼(258830), 피씨엘, 이오플로우(294090), 한국유니온제약(080720) 등 13개 제약·바이오 기업이 거래정지 종목으로 지정됐다. 80개 기업이 거래정지 종목으로 지정됐는데 제약·바이오 기업 비중은 16% 이상에 이른다. 관리종목으로 지정된 기업도 89개 기업 중 제약·바이오 기업이 18개에 달한다. 대부분이 바이오벤처 기업으로 파악된다.

여기에 상장폐지가 의결된 기업도 파멥신(208340), 피씨엘(241820) 등 다수에 이른다. 바이오벤처 100개가 중 90여 개사 현금성 자산이 0원으로 사실상 부도 및 매물로 나와 있다는 게 제약·바이오업계 전언이다. 현재도 여러 기업이 구조조정을 통해 반등을 노리고 있지만 여의치 않다는 분석도 나온다. 실제로 브릿지바이오는 특발성 폐섬유증 치료제 임상 2상을 실패한 뒤 경영난 타개를 위해 인력 등 강도 높은 구조조정에 나섰지만 스스로 재기하는 데 실패했고 가상자산 회사에 인수됐다.

벤처캐피털 바이오 투자 심사역은 “자금 부족 등 경영난에 처한 바이오 벤처 대부분은 구조조정을 할 만큼 한 상황이다. 그럼에도 사정은 좋지 않고 더 이상의 구조조정은 의미가 없다”며 “신약개발 기업은 특성상 인력 감축, 장비 판매, 사업부 해체 등의 구조조정이 이뤄지면 살아날 수가 없다. 내재화된 데이터도 없어지고 핵심 인력들도 사라져 껍데기만 유지하는 좀비 기업이 될 수밖에 없다”고 귀띔했다.

전문가들은 바이오 벤처의 죽음의 계곡이 발생한 것은 다양한 원인이 작용한 것으로 분석한다. 바이오벤처는 바이오 투심이 높았던 2010년대 말부터 2020년대 초까지 별다른 어려움 없이 풍부한 투자금을 유치했다. 이때 유치한 자금은 임상개발, 임상실패 등을 거치면서 대부분 소진됐다. 그 사이 투자자를 기만하는 신라젠, 헬릭스미스 등의 사태까지 발생하면서 신뢰도마저 스스로 떨어뜨렸다는 게 중론이다.

또 다른 벤처캐피털 바이오 투자 심사역은 “그동안 바이오 투자 시장 상황이 좋아서 바이오벤처들이 우후죽순 창업했다. 해당 시기 바이오 전문 벤처캐피털가 아닌 일반 벤처캐피털들도 바이오에 투자했기 때문에 변별력이 부족했을 것”이라고 말했다.

벤처캐피털 바이오 투자 심사역은 “후속 투자가 안 되는 것이 문제다. 최근 몇 년간 바이오 투자가 제대로 이뤄지지 않은 것은 과거 신라젠과 헬릭스미스 등이 임상 실패 과정에서 투자자를 기만한 사례가 영향을 끼치고 있는 것”이라며 “예전 바이오벤처 100개사가 시리즈 투자를 받았다면 현재는 100개사가 도전하면 5개사 정도만 겨우 투자를 받는 게 현실”이라고 꼬집었다. 실제로 2020년대 초 바이오벤처 투자의 경우 시리즈A 투자는 100억~150억원, 시리즈B 투자는 200억~300억원, 시리즈C 투자는 300억~500억원 이상이었던 것으로 알려졌다. 현재는 시리즈A 50억~100억원, 시리즈B 100억~150억원, 시리즈C 200억원 정도에 불과한 것으로 알려졌다. 이마저도 임상 데이터가 좋거나 기술력이 어느 정도 입증된 바이오벤처에 한해서라는 게 벤처캐피털 업계의 설명이다.

창업자의 고집과 상황 오판이 자충수가 됐다는 지적도 나온다. 바이오벤처 대부분은 기술을 보유한 연구자 또는 교수 창업이 대부분이다. 회사를 창업하고 상장사가 됐음에도 본인이 개발한 기술에 대한 믿음과 집착이 강하고 회사 경영에 전문적인 지식이 없음에도 고집을 부리는 경우 기업이 제 방향으로 갈 수 없다는 분석이다.

구영권 스마일게이트인베스트먼트 대표는 “신약개발 시장에서 가장 큰 섹터는 항암제다. 국내 많은 바이오벤처도 항암제 개발에 뛰어들었는데 이제는 시장이 바뀌었다. 비만치료제가 단순 체지방만 감소시키는 게 아닌 알츠하이머, 대사질환, 심장질환 등 만병 치료제로서의 가능성이 제기되면서 트렌드가 변화하고 있다”며 “세포치료제, 유전자치료제 등 다른 기전의 치료제에 관심이 줄면서 많은 바이오벤처들이 기회를 받지 못하고 있다. 국내 바이오벤처도 이제는 포기할 건 포기하고 규모를 줄여 생존모드로 들어가 새로운 준비를 해야 하는데 대부분의 창업자는 이런 변화에 기민하게 대응하지 못하는 것이 사실”이라고 말했다.

죽음의 계곡 넘기면 숨통, 합종연횡 등으로 확실한 기업만 생존 현재 바이오벤처들의 위기가 언제까지 이어질지에 대해 전문가들은 공통적으로 반등이 쉽지 않지만 암흑기가 지나면 시장이 정화되고 기술력을 입증한 알짜 기업들은 살아남을 것이라고 내다본다. 대체로 내년 정도는 지나야 조금씩 회복이 될 것이라는 전망이 나온다. 일각에서는 이미 회복세를 보인다는 시각도 있다. 실제로 올해 상반기에만 무려 10개 제약바이오 기업이 상장했고 하반기에도 지투지바이오, 알지노믹스, 뉴로핏 등 글로벌 빅파마에 기술이전 하거나 협업 중인 대어들이 상장을 준비하고 있다.

벤처캐피털 바이오 투자 심사역은 “바이오 기업공개(IPO) 등 공모주가 조금 살아났다고 제약·바이오 섹터가 살아나고 있다는 언급들이 있는데 그렇게만 볼 수 없다. 여전히 바이오벤처 상장사도 어렵고 비상장 바이오벤처는 더욱 위기에 처한 게 현실이다. 적어도 내년까지는 반등이 어려울 것”이라고 말했다.

구 대표는 “일각에서는 정권이 바뀌면서 바이오 시장도 반등할 수 있을 것이란 기대감이 있는데 당장은 쉽지 않다”며 “국내 제약·바이오 기업들의 개별 이슈도 이슈지만 가장 큰 미국 시장에서의 벤처 투자 규모는 2022년 대비 90% 줄었다. 큰 시장에서 반등이 돼야 국내 바이오 시장도 반등할 수 있는 계기가 마련될 것”이라고 강조했다.

이른바 죽음의 계곡을 지나면서 생존하는 바이오벤처는 경쟁력 확보를 위해 다양한 방식으로의 결합이 예상된다. 여러 바이오 기업 간의 인수합병(M&A) 가능성도 제기되고 있다. 실제로 신약개발기업 메드팩토는 현재 바이오 상장사 다수와 대기업에서 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다.

이데일리 취재에 따르면 메드팩토(235980)는 현재 현금성 자산이 500억원대로 후속 임상 개발 비용은 충분한 상태지만 더 큰 시너지를 위해 인수합병을 원하고 있다. 특히 인수합병 파트너는 중소형 제약·바이오 기업이 아닌 국내 대기업과 유력하게 협상을 진행하고 있는 것으로 확인됐다.

이승규 한국바이오협회 부회장은 “현재 어려운 상황을 극복하기 위해서는 알짜 바이오벤처들을 지원할 수 있는 소규모 펀드 등이 필요하다. 바이오 생태계를 연구개발(R&D)이라는 단편적 시각으로만 봐서는 안된다. 다각적인 시각과 분석을 통한 냉철한 정책이 필요하다”며 “이를 통해 암흑기를 극복하면 바이오벤처의 합종연횡과 인수합병 등을 통해 경쟁력을 높일 수 있다. 그만큼 바이오 시장도 성숙해지고 건전해질 것으로 기대한다”고 말했다.

![알테오젠, 일시적 투심하락 관망세 전환…삼양바이오팜 가파른 상승[바이오맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/01/PS26012300239b.jpg)