팜이데일리 프리미엄 기사를 무단 전재·유포하는 행위는 불법이며 형사 처벌 대상입니다.

이에 대해 팜이데일리는 무관용 원칙을 적용해 강력히 대응합니다.

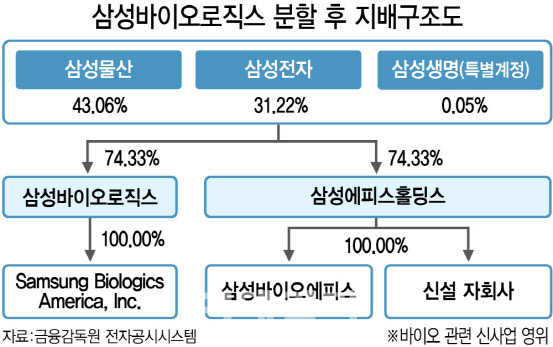

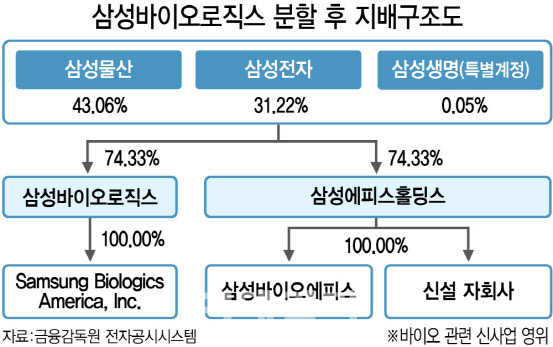

[이데일리 임정요 기자] 삼성바이오로직스(207940)가 삼성바이오에피스를 인적분할 형태로 떼어낸다. 모회사 삼성바이오로직스의 위탁개발생산(CDMO) 수주사업에 100% 자회사인 삼성바이오에피스의 복제약·신약 사업이 고객사 견제와 이해상충(COI)을 일으킨다는게 분할의 명분이다. 이에 대한 시장 의견은 분분하다. 양사의 분리는 예견된 수순이었다는 입장과, 결국엔 삼성바이오에피스를 상장시키기 위한 구색 맞추기라는 입장이 공존한다.

| | (그래픽=김정훈 기자) |

|

CDMO·신약 병행하는 회사들, 삼성 말고 어디? 제약·바이오 업계에는 삼성바이오로직스 외에도 CDMO 사업과 의약품 개발업을 병행하는 곳들이 존재한다. 해외에는 베링거인겔하임, 국내에는 프레스티지바이오그룹 등이 있다. 올해 들어 바이오시밀러 회사 셀트리온(068270)도 뒤늦게 CDMO 사업 진출을 선포했다. 차바이오텍(085660)도 자체 신약개발 외에 마티카바이오테크놀로지를 통한 세포유전자치료제 CDMO 사업을 병행한다. 동아쏘시오홀딩스(000640) 또한 신약개발은 동아에스티(170900), CDMO는 에스티젠바이오, 에스티팜(237690)이 맡고 있다.

10일 이데일리 취재에 따르면 삼성바이오로직스 인적분할을 두고 시장에서 나오는 말들은 각양각색이다. 삼성바이오에피스가 유럽에 바이오시밀러를 첫 출시한 것이 2016년이며 지난 9년간 로직스·에피스 양사가 문제없이 사업을 확장해왔던 점에서 이제서야 갑자기 로직스의 고객사들이 위협을 느낀다는 것은 의문이라는 의견이 나온다. 반대로, 여타 CDMO·시밀러 병행 회사들과 대비해 가장 글로벌하고 성공적인 사업을 펼치고 있기에 이해상충 이슈에 더욱 민감할 수 있다는 지적도 있다.

나아가서는 인적분할 후에도 공통된 대주주(삼성물산·삼성전자)를 둔 그룹 계열사라 글로벌 고객사 입장에서 실질적인 차이를 크게 느낄지에 대한 의문도 제기된다. 한 CDMO 회사 대표는 프로젝트별로 오리지널 생산수주 또는 시밀러 개발판매 사이에서 가치판단을 내리면 될 일이라고 말하기도 했다.

이 같은 시장 의견을 종합해보면, 결국 삼성에피스홀딩스는 삼성바이오에피스의 상장과 마찬가지로 풀이된다. 다만 그간 삼성바이오로직스의 내재가치에 자회사인 삼성바이오에피스가 녹아있었기 때문에 ‘중복상장’이라는 굴레를 벗기 위해 여러 장치를 마련했다.

첫째로 인적분할 방식으로 주주 보호에 나섰다. 기존 주주들에게 일정한 비율로 분할 신설 회사의 지분을 부여해 삼성바이오로직스에 투자했던 내용에 가치 훼손이 없도록 했다. 나아가 둘째로 지주사 형태를 채택해 삼성바이오에피스 뿐 아니라 신약 자회사를 추가로 신설, 기존의 바이오시밀러 사업만이 아닌 ‘신약’이라는 큰 그림을 그리겠다는 논리를 세웠다.

| | 삼성바이오로직스 4공장(사진=삼성바이오로직스) |

|

‘홀딩스’여야 했던 이유…1000억 현금성자산으로 신약 진출 단순히 삼성바이오에피스를 분할 상장시키는 방향은 금융당국이 절대로 용납할 수 없던 것으로 파악된다. 과거 삼성바이오로직스는 미국 바이오젠과 삼성바이오에피스를 합작설립했고, 뒤늦게 바이오젠이 콜옵션을 행사해 삼성바이오에피스 지분을 대량 확보했을 때 콜옵션의 존재여부를 사전에 알리지 않았던 것에 대해 ‘분식회계’ 의혹을 받았다.

이로 인해 적지 않은 기간 법적 어려움을 겪었다. 삼성바이오로직스가 삼성바이오에피스 지배력 보유와 관련한 중요한 정보를 미공시, 가치를 실제보다 부풀려 삼성물산과 제일모직 합병시 부당한 합병비율 산정으로 구 삼성물산 주주인 원고들이 손해를 입었다고 주장한 사건 등이다.

삼성바이오로직스는 2022년 4월 바이오젠이 보유한 삼성바이오에피스 주식 1034만 1852주(49%)를 주당 26만 7410원, 도합 2조 7655억원을 들여 전량 인수해 100% 자회사로 만들었다. 당시 인수자금 마련을 위해 주주배정 후 실권주 일반공모 형태 유상증자로 3조 2007억원을 조달한 바 있다. 조달금 중 시설자금 외 삼성바이오에피스 인수자금으로 1조 2024억원을 배정했다. 최대 5000만 달러(약 700억원) 규모의 언아웃(Earn-out) 조건이 있어서 충족 여부에 따라 2027년 중 지급 여부 및 규모가 결정될 예정이라고 밝힌 바 있다. 삼성바이오에피스 미래성과에 따라 삼성바이오로직스가 바이오젠 측에 지급해야하는 내용이며 인적분할 이후에는 삼성에피스홀딩스가 이어가게 된다.

이번 인적분할을 통해 삼성에피스홀딩스는 1000억원의 현금성 자산을 승계한다. 이를 이용해 바이오시밀러에서 나아간 신약 사업에 적극적 연구개발(R&D) 투자 및 기업 인수합병(M&A)을 통한 성장을 추진하겠다고 밝혔다. 당장 외부자금 조달은 고려하지 않는다는 입장이다. 오는 11월 14일까지 신규 신약 자회사를 설립하고 밝힐 계획이다.

삼성바이오에피스의 경우에는 향후 5년간 상장시키지 않겠다고 확약했다. 확약 기간이 만료된 이후에 대해서는 언급하지 않았다. 투자지주사로서 비상장사 지분 50% 이상, 상장사 지분 30% 이상을 가져야할 요건이 있다.

삼성바이오에피스 관계자는 “삼성에피스홀딩스는 지주회사로 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 자회사의 실적 및 재무상황을 반영한 효율적, 유연한 자본조달을 통해 자회사 지분관리 및 신규사업 투자를 목표로 하고 있다”며 “바이오 전문 투자지주회사로서 국내 바이오산업에 대한 육성을 통해 새로운 성장동력을 발굴할 예정”이라고 말했다.

| | 글로벌 특허만료 오리지널 의약품의 바이오시밀러 출시 예상 시점(자료=삼성바이오로직스) |

|

분할비율 65:35로 에피스홀딩스 예상 시총 25조…바이오에피스 지분가치는 3조원 삼성바이오로직스와 삼성에피스홀딩스의 인적분할 비율은 65:35로, 단순 계산에 따르면 시총 73조원짜리 회사가 각각 시총 47조원, 25조원짜리 회사로 나뉘게 된다. 추가적인 신약 자회사 설립이 삼성에피스홀딩스의 시총규모를 정당화 할 것으로 보인다. 당장 삼성에피스홀딩스가 가진 것은 100% 자회사인 삼성바이오에피스이며, 지분가치로 책정한 규모는 3조 2652억원이라 분할 비율이 과하다는 시장 의견도 나온다.

업계 관계자는 “이번 인적분할의 정당성은 향후 삼성바이오로직스, 삼성에피스홀딩스 각 사의 주가 상승으로 입증해야할 것”이라고 말했다.

한 전문투자자는 “삼성바이오에피스 가치책정이 비싸다고 우려하는 시각들이 있는데, 결국 엄청 오를 게 아닌가. (시가총액 73조원인) 삼성바이오로직스도 처음엔 다들 부정적이었다”고 말했다.

한편, 삼성바이오에피스는 지난 2012년 회사설립 이래 세계 최다인 11종의 바이오시밀러 제품의 개발 및 상업화를 이뤘다. 의약품 시장규모가 가장 큰 미국에서는 올 6월 말 기준 주요 업체인 암젠(8개) 보다 많은 9개의 바이오시밀러 품목 허가를 취득해 승인 품목 수 기준으로 셀트리온과 함께 세계 공동 1위를 차지하고 있다.

삼성바이오에피스의 작년 연매출은 직전연도 대비 50% 늘어난 1조 5377억원이었다. 올 반기 매출로는 전년동기 대비 1% 줄어든 8016억원을 기록했다.

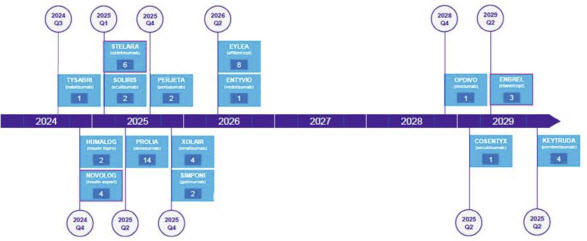

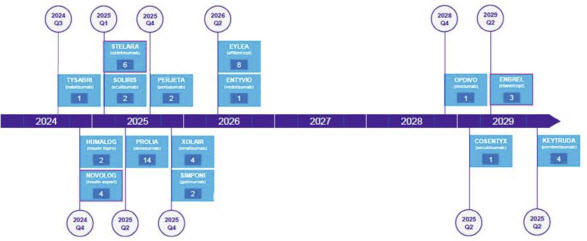

삼성그룹은 오는 2032년까지 바이오의약품 15종 이상의 특허가 만료되면서 바이오시밀러 산업 성장은 지속될 것으로 보고있다. 시장 조사 업체인 이밸류에이트파마의 작년 11월 데이터 기반으로 삼성그룹이 분석한 바에 따르면 바이오시밀러 시장규모는 2024년 166억 달러(23조원)에서 2030년 299억 달러(41조원)로 연평균 10.3%에 달하는 성장세가 예상된다.

글로벌 바이오시밀러 시장에서 한국은 핵심 국가다. 작년 미국 식품의약국(FDA)이 허가한 18개의 바이오시밀러를 허가기업의 국적별로 구분하면, 한국과 미국이 각 4개, 독일 3개, 인도, 스위스, 아이슬란드 각 2개, 대만 1개였다. 미국 FDA는 2015년 자르시오(필그라스팀-sndz)를 시작으로 2024년 말까지 총 63개의 바이오시밀러를 승인했고 국가의료비용 절감 차원에서 바이오시밀러에 쏟는 관심은 더욱 커질 것으로 전망된다.

삼성바이오로직스의 경우에는 세계최대 규모인 78.4만 리터 생산시설을 기반으로 꾸준한 성장을 이룰 것이라는 포부를 내비치고 있다. 글로벌 시장조사기관인 프로스트앤설리반에 따르면 바이오 CDMO 시장 규모는 2024년 218억 달러(30조원)에서 향후 5년간 연평균 15%로 성장해 2029년 439억 달러(60조원) 규모로 성장할 것으로 전망된다.

인적분할 발표 이후 책임경영 차원에서 삼성바이오로직스 고위 임원들의 주식매입 행렬도 잇따르고 있다. 존림 대표 4억원, 유승호 경영지원센터장 2억원, 이규호 피플센터장이 1억원어치 주식 매수에 각각 나섰다.

!['2% 로열티'가 무너뜨린 신뢰…알테오젠發 바이오株 동반 하락[바이오맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/01/PS26012201091b.jpg)