팜이데일리 프리미엄 기사를 무단 전재·유포하는 행위는 불법이며 형사 처벌 대상입니다.

이에 대해 팜이데일리는 무관용 원칙을 적용해 강력히 대응합니다.

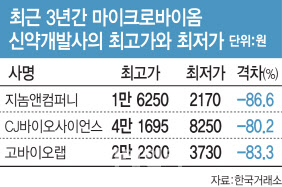

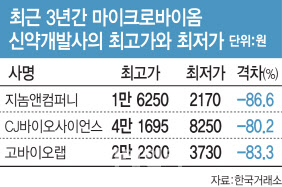

[이데일리 김새미 기자] 최근 3년간 주가가 부진했던 마이크로바이옴 신약개발사 3곳이 각자의 방식으로 절치부심하고 있다. 지놈앤컴퍼니(314130)는 ‘피보팅’(Pivoting), CJ 바이오사이언스(311690)는 ‘대표 교체’, 고바이오랩(348150)은 ‘이마트와 건기식 협업’ 등의 전략으로 위기 돌파에 나선 모습이다.

식어버린 마이크로바이옴 신약 개발 열기 한국거래소에 따르면 국내 마이크로바이옴 신약개발사들은 최근 3년간 주가가 부진한 상태다. 지놈앤컴퍼니, CJ바이오사이언스, 고바이오랩의 최근 주가는 3년 전보다 절반 이상 하락한 상태이며, 3년간 최고가와 최저가의 격차는 80% 이상이다.

| | [그래픽=이데일리 김일환 기자] |

|

이같이 주가가 하락세를 지속한 데에는 모달리티(치료접근법) 자체에 대한 회의론이 대두된 영향이 컸을 것으로 추정된다. 현재까지 미국 식품의약국(FDA)이 허가한 마이크로바이옴 신약은 ‘레비요타’(2022년), ‘보우스트’(2023년) 2개뿐이다. 둘 다 재발성 클로스트리디움 디피실 감염증(CDI) 치료제이다. 마이크로바이옴 신약의 글로벌 임상 3상 실패 사례도 이어지면서 마이크로바이옴 신약으로 항암제 등 장 질환 외 다른 적응증으로 개발하는 것은 어려운 것 아닌가 하는 회의론이 일었다.

바이오업계 관계자는 “마이크로바이옴은 명확한 약물작용기전(MoA)을 규명하기 어렵다는 한계가 있다”며 “신약개발 트렌드가 항체-약물접합체(ADC) 등 다른 모달리티로 이동하면서 마이크로바이옴 치료제에 대한 관심이 한 풀 식은 감도 있다”고 지적했다.

각 업체들의 임상개발 속도가 더딘데다 임상 실패가 이어진 것도 투자자들의 기대감을 낮추는 요인이었다.

CJ바이오사이언스는 임상 중인 마이크로바이옴 치료제가 ‘CJRB-101’뿐이다. 고형암 치료제로 개발 중인 CJRB-101은 미국과 한국에서 임상 1/2상을 진행 중이다. 2023년 10월 환자 투약을 시작해 올 상반기 내 임상 결과를 발표할 예정이었으나 아직까지 임상 결과를 공개하진 않았다. 내년 초까지는 임상 1상 결과를 공개할 것으로 전망된다. 나머지 파이프라인은 전임상 단계에 있다.

고바이오랩은 지난해 12월 아토피·건선 치료제 ‘KBLP-001’의 임상 2상 최종보고서(CSR)를 수령했으나 1차평가지표의 통계적 유의성을 충족시키지 못했다. 천식 치료제 ‘KBLP-002’는 2021년 3월 호주 임상 1상을 마쳤지만 현재까지 미국 임상 2상 시험계획(IND) 제출을 준비하고 있다. 고바이오랩 관계자는 “파이프라인이 많다 보니 연구개발 호흡이 길긴 한데 조금씩 연구가 진척되고 있다”며 “하나씩 사업화를 위해 특허 등록도 하고 있다”고 말했다.

지놈앤컴퍼니는 2022년 ‘GEN-001’의 위암 대상 임상 2상 투약을 시작해 지난해 1월 임상 2상의 컷오프 데이터를 발표했다. 연내 해당 임상의 결과보고서(CSR)를 수령할 전망이다. GEN-001은 비소세포폐암, 두경부암, 요로상피암 대상 임상 1상을 미국과 한국에서 진행했지만 2022년 12월 조기 종료했다. 올해 3월에는 GEN-001의 담도암 대상 임상 2상도 조기 종료하기로 했다. 핵심 파이프라인이었던 GEN-001의 개발을 사실상 중단하게 된 셈이다.

지놈앤컴퍼니·고바이오랩, 현금 창출에 R&D 재편까지 외부 환경의 변화를 감지한 지놈앤컴퍼니는 과감한 결단을 내렸다. GEN-001의 위암 대상 CSR을 수령하는 것을 마지막으로 신약개발의 중심축을 ADC로 옮기기로 한 것이다. 피보팅을 통해 반등을 모색한 셈이다.

지놈앤컴퍼니의 ADC 분야 성과도 빠르게 가시화됐다. 지난해 6월 글로벌 제약사에 디바이오팜(Debiopharm)에 신규 타깃 ADC용 항체(Debio 0633)를 총 4억2600만달러(약 5860억원)에 기술이전한 것이다. 올해 2월에는 영국 엘립시스 파마 리미티드(Ellipses Pharma Limited.)에 신규 타깃 면역관문억제제 ‘GENA-104(EP0089)’를 기술이전했지만 계약금이나 마일스톤을 받지 않는 계약 구조이다.

마이크로바이옴을 활용한 화장품·건강기능식품 사업은 매출원으로 남겨두기로 했다. 지놈앤컴퍼니의 해당 사업 매출은 2021년 2억원(전체 매출 대비 53%)→2022년 17억원(12.4%)→2023년 22억원(15.6%)→2024년 80억원(28.7%)으로 빠르게 성장했다. 올 상반기 매출은 60억원으로 지난해 연매출의 74.9%를 채운 상태다.

고바이오랩도 마이크로바이옴 건기식으로 탄탄한 캐시카우를 확보했다. 고바이오랩은 2022년 이마트와 건기식 자회사 위바이옴을 출자했다. 올 상반기 기준 고바이오랩의 매출은 건기식을 포함한 케어바이오틱스(CAREbiotics)에서 98.8%(345억원) 발생하고 있다. 해당 분야의 매출은 2021년 29억원→2022년 116억원→2023년 331억원→2024년 684억원으로 가파르게 증가했다.

고바이오랩은 마이크로바이옴 기반 경구용 비만치료제로 반전의 기미를 보이고 있다. 고바이오랩은 최근 비만치료용 균주 ‘아커만시아 뮤시니필라’(KBL983) 국제 특허를 미국 등록했다고 알리면서 주가가 급상승하기도 했다. 지지부진했던 고바이오랩의 마이크로바이옴 신약 연구개발(R&D)이 활력을 되찾을지 주목된다.

맥을 못추는 CJ바사, CJ웰케어와 시너지 ‘시험대’ 매출 기준으로 봤을 때는 CJ바이오사이언스가 업계 최하위권이다. CJ바이오사이언스는 2021년 CJ제일제당이 939억원을 투자해 인수한 천랩이 사명을 변경하며 새롭게 출범한 회사이다. 인수 직후 본사를 CJ그룹의 건기식 계열사인 CJ웰케어와 같은 건물로 이전하면서 업계에서는 양사 간 시너지에 대한 기대감이 높아졌다. 그러나 현재까지 양사의 협업 성과가 뚜렷하게 가시화되진 않았다.

최근 3년간 CJ바이오사이언스의 매출은 미생물 생명정보 플랫폼·솔루션에서 80% 이상 발생하고 있다. 전체 매출도 2022년 41억원→2023년 56억원→2024년 35억원으로 수십억원대에서 정체됐다. 고바이오랩이 건기식으로만 수백억원대 매출을 내고, 지놈앤컴퍼니가 건기식·화장품으로만 올해 연매출 100억원 돌파가 유력한 상황과 대조된다.

CJ바이오사이언스는 파이프라인을 대거 솎아내는 한편, 대표이사를 천종식 전 천랩 대표에서 윤상배 신임 대표로 교체했다. 윤 신임 대표는 종근당, 삼성물산(바이오 사업), GKS코리아, 동아에스티, 보령, 휴온스 등을 거쳤다. 윤 신임 대표는 CJ웰케어의 대표이사도 겸직하게 됐는데 CJ그룹 내에서 두 바이오 계열사를 1명의 대표이사가 겸직하는 것은 이번이 처음이다. CJ바이오사이언스와 CJ웰케어의 시너지를 극대화하겠다는 의지를 반영한 인사로 해석된다.

최근 양사는 마이크로바이옴 기반 개별형 맞춤형 건기식 등 협력 사업을 검토 중이다. CJ웰케어는 유산균 브랜드 ‘바이오코어’를 보유하고 있다. CJ바이오사이언스와 협업을 통해 과학적 근거를 바탕으로 마케팅에 나선다는 전략이다.

CJ바이오사이언스는 2026년까지 기술수출 3건 달성을 목표로 R&D에도 박차를 가하고 있다. CJ바이오사이언스는 기술 거래 대상으로 기존 파이프라인뿐 아니라 인공지능(AI) 기반 신약 개발 플랫폼 ‘이지엠’(Ez-Mx)도 고려하고 있다. CJ바이오사이언스 관계자는 “기술수출에 있어 파이프라인뿐 아니라 플랫폼도 고려하고 있다”며 “2026년 기술 수출 3건 달성이라는 목표는 변함 없다”고 강조했다.

!['2% 로열티'가 무너뜨린 신뢰…알테오젠發 바이오株 동반 하락[바이오맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/01/PS26012201091b.jpg)