팜이데일리 프리미엄 기사를 무단 전재·유포하는 행위는 불법이며 형사 처벌 대상입니다.

이에 대해 팜이데일리는 무관용 원칙을 적용해 강력히 대응합니다.

[이데일리 김진수 기자] 미국은 전 세계 제약·바이오 산업의 메카로 손꼽힌다. 전세계 수많은 제약·바이오 기업은 미국 식품의약국(FDA)의 엄격한 임상을 거쳐 품목허가를 받기 위해 애쓰고 있다. 하지만 제약·바이오기업들이 ‘FDA 허가’ 타이틀을 확보하기 위해 무리한 도전을 이어가다 기업이 무너지는 경우도 빈번하게 발생한다.

이에 일부 제약·바이오기업들은 좀 더 안전하고 새로운 전략을 세워서 실행하고 있다. 중진국·후진국에 먼저 진출해 기반을 닦은 뒤 미국과 유럽 등으로 진출하는 ‘선진국 우회’ 전략을 펼치고 있다.

실제 우리나라를 대표하는 기업 삼성과 현대는 초기 글로벌 진출 시 경쟁이 치열한 미국·유럽 등 선진국 대신 중진국이나 후진국을 먼저 공략하는 전략을 펼쳤다. 가격 경쟁력을 활용해 시장을 선점하고 브랜드 인지도를 높인 뒤 기술력과 유통 경험을 축적해 선진국 진출 기반을 마련했다.

제약·바이오시장 역시 미국과 유럽이 가장 선진화된 시장인 만큼 처음부터 무리한 도전에 나서기보다 글로벌시장에서 안정적인 기틀을 마련한 뒤 더 큰 무대로 진출한다는 전략을 실천하는 제약·바이오기업이 늘고 있다.

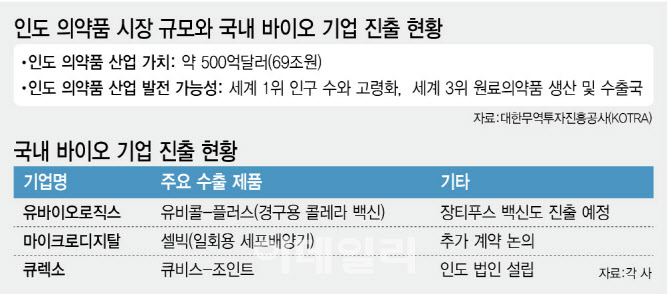

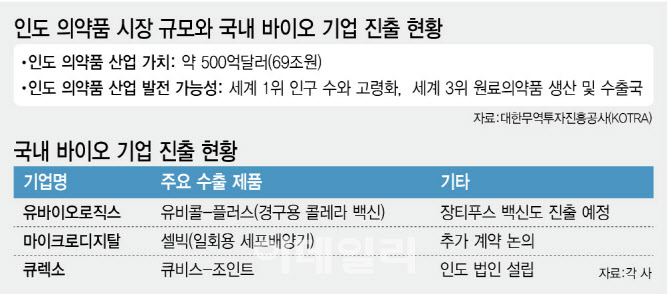

| | 인도 의약품 시장 규모와 국내 바이오 기업 진출 현황(그래픽=이데일리 김정훈 기자) |

|

인도 ‘전초기지’로 미국 진출까지 노려 28일 제약바이오 업계에 따르면 유바이오로직스(206650), 마이크로디지탈(305090), 큐렉소(060280) 등이 미국과 유럽 진출을 위한 발판으로 제3국 인도를 선택하고 안정적인 사업을 이어가고 있다.

대한무역투자진흥공사(코트라, KOTRA)에 따르면 인도 의약품 산업 규모는 500억달러(69조원)에 달할 정도로 발달해 있다. 인도의 제약 산업은 지난 9년 동안 매년 평균 9% 이상 성장했다. 인도는 전 세계 생명 공학 분야 상위 12개국 중 한 곳으로, 품질과 경쟁력을 바탕으로 전 세계 제약 시장 규모 13%를 차지할 것으로 전망된다.

인도 정부는 산업 발전을 위해 적극적으로 나서고 있다. 인도 정부는 2030년까지 바이오 경제 규모를 3000억달러(413조원)까지 키운다는 전략이다. 인구 규모 측면에서도 인도의 의약품 시장은 성장할 수 밖에 없다. 2023년 중국을 넘어 전 세계 인구수 1위에 오른 인도는 올해 인구가 14억6000만명에 달할 것으로 추정된다. 특히 인도의 45세 이상 인구는 2020년부터 2050년까지 연평균 약 2.3~2.4%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼 의약품 시장 확대가 기대된다.

이런 인도 시장의 가치를 알아본 유바이오로직스는 2023년 인도 바이오기업인 테크인벤션 라이프케어와 파트너십을 체결하고 경구용 콜레라백신인 유비콜 플러스 출시로 인도 시장에 진출했다. 인도는 필수예방접종 사업에 콜레라 백신이 포함돼 있지 않아 유엔아동기금(유니세프)이 구입해 제공하는 공공백신의 혜택을 받지 못한다. 이에 유바이오로직스는 민간 시장에 진출했다. 인도의 콜레라 백신 시장 규모는 4000억원 가량으로 추산된다.

유바이오로직스는 콜레라 백신을 통해 △인도 △필리핀 △태국 △네팔 △잠비아 △말레이시아 △파키스탄 △태국 등 후진국 위주로 시장을 확대하고 있다. 앞으로도 유바이오로직스는 케냐, 나이지리아 등 후진국 중심으로 시장을 넓힐 예정이다. 특히 콜레라 백신 민간시장 주요 제품인 프랑스 발네바의 듀코랄액이 러시아와 우크라이나 전쟁 등의 영향으로 최근 몇 년 동안 공급이 원활하지 못한 상태라는 점도 유바이로직스에게는 긍정적으로 작용할 전망이다.

유바이오로직스의 최종 목표는 역시 미국 시장 진출로 여겨진다. 유바이로직스는 미국 등 선진 시장 진출을 위해 팝바이오테크닉스와 함께 미국 현지에 설립한 조인트벤처(JV) ‘유팝라이프라이언스’를 통해 다수의 백신을 개발하고 있다. 유바이로직스는 현재 국내에서 진행되고 있는 호흡기세포융합바이러스(RSV)와 대상포진 백신의 임상을 마치면 미국에서 임상을 실시한다는 계획이다.

유바이오로직스 관계자는 “글로벌 행사에 적극적으로 참여하면서 미국 바이오 시장을 타깃으로 한 파트너링 기회를 모색하고 있다”고 말했다.

세포배양기 등 바이오의약품 생산 장비 및 솔루션 등을 보유하고 있으며 국내 바이오 소부장 분야 최강자로 꼽히는 마이크로디지탈은 인도가 의약품 생산량 기준 세계 3위 규모라는 점을 공략했다.

마이크로디지탈, 일회용 세포배양기로 공략 마이크로디지탈은 지난해 12월 인도의 바이오 소부장 최대 유통사인 ‘아큐맥스’와 계약을 체결하면서 본격적인 제3국 진출을 알렸다. 아큐맥스를 통해 마이크로디지탈의 일회용 세포배양기(바이오리액터) 셀빅(CELBIC)을 받는 최종 소비자는 세럼 인스티튜트 오프 인디아(SII, Serum Institute of India)로 전해진다.

이 계약이 더욱 의미 있는 이유는 SII가 글로벌 백신 1등 생산 기업이라는 점이다. 블룸버그에 따르면 SII는 현재 연간 최대 30억 도스의 백신 생산이 가능하다. 그만큼 세포배양기, 일회용 세포 배양백의 사용이 많을 수밖에 없다. 마이크로디지탈은 SII의 노후화된 장비를 셀빅과 일회용 세포 배양백으로 교체하는 방안 등을 협의 중에 있다.

SII와 계약을 계기로 인도 내 다른 기업 등으로 계약이 이어질 가능성도 있다. 인도는 현재 의약품 생산량 기준으로는 세계 3위 자리에 올라있다. 인도는 세계 최고의 백신 수출국으로서 세계보건기구(WHO) 백신 수요 약 65~70% 공급을 담당하고 있다. 향후 마이크로디지탈의 성장을 예상할 수 있는 대목이다.

마이크로디지탈은 인도에서 계약을 바탕으로 선진국인 미국 시장 진출에도 시동을 걸었다. 지난해 9월 미국의 파커하니핀(PH)과 계약을 맺고 셀빅을 PL(Private Label)방식으로 공급하는 계약을 체결했고 올해 4월 미국 시장에 제품을 선보였다.

마이크로디지탈 관계자는 “인도는 세계의 약국으로 불리며, 미국 생물보안법안이 통과 된다면 중국을 넘어선 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업들이 탄생할 수 있을 정도의 매력적인 시장”이라고 말했다.

큐렉소, 올해 1분기 현지법인 설립 수술로봇 개발사 큐렉소는 2020년부터 인도 시장에 진출해 안정적인 매출을 내고 있다. 큐렉소는 인도 현지 유통사 메릴 헬스케어와 주요 제품인 큐비스 조인트 공급 계약을 체결한 뒤 5년 동안 100대 이상의 장비를 판매했다.

큐렉소는 인도 시장 진출을 더 확대하기 위해 메릴 헬스케어 독점 계약 해지 후 올해 바이오래드와 쉘비 등 두 곳의 유통사와 계약을 체결했다. 이를 바탕으로 올해 1분기에는 의료로봇 분야에서 매출 101억원을 달성했다.

올해 1분기에는 인도 현지 법인 큐렉소 인디아 설립을 완료했다. 현지 법인은 인도 거래처를 통한 소모품 판매와 AS 진행을 담당하며, 향후 판매망 구축까지 진행한다는 계획이다. 대부분 경쟁사의 로봇은 자체 임플란트만이 호환되지만 큐렉소는 주요 임플란트 제품들과 모두 호환되는 오픈 플랫폼으로 범용성이 크며 다양한 상황에서 활용이 가능하다는 장점이 있다.

인도 시장에서 가능성을 확인한 큐렉소는 이달 초 큐비스 조인트에 대해 FDA 품목허가 승인도 신청했다. 동시에 미국 현지 파트너십 계약도 추진하면서 판매를 위한 준비에 나서고 있다.

큐렉소 관계자는 “메릴 헬스케어를 통해서도 여전히 제품의 판매와 애프터서비스(AS)가 이뤄지고 있다”며 “현재 추가 파트너사를 탐색 중이며 추가적인 판로 확대를 통해 매출 상승을 기대하고 있다”고 말했다.