팜이데일리 프리미엄 기사를 무단 전재·유포하는 행위는 불법이며 형사 처벌 대상입니다.

이에 대해 팜이데일리는 무관용 원칙을 적용해 강력히 대응합니다.

[이데일리 김지완 기자] 오스템임플란트, 덴티움(145720), 디오(039840) 등 국내 임플란트 3사가 중국 ‘중앙집중식구매’(VBP) 정책 시행 이후 극심한 성장통을 겪는 것으로 확인됐다. 내년 4월경 시작되는 2기 VBP 대응 여부에 따라 각 사의 운명이 바뀔 것이란 전망이 나온다.

| | 오스템임플란트 홈페이지. (갈무리=김지완 기자) |

|

26일 금융감독원 전자공시에 따르면, 오스템임플란트는 지난해 매출 1조3155억원, 영업이익 1618억원을 각각 기록했다. 매출은 전년 대비 9.8% 성장했지만, 영업이익은 무려 33% 감소했다.

덴티움은 지난해 매출 4078억원, 영업이익 985억원을 나타냈다. 매출은 2023년 대비 3.7% 증가했지만, 영업이익은 28.8%로 급감했다. 올 1분기 상황은 더 심각하다. 덴티움의 올 1분기 실적은 매출 768억원, 영업이익 86억원을 각각 기록했다. 전년동기 대비 매출은 7.12% 줄었고, 영업이익은 무려 50.15% 급감했다. 영업이익이 반토막 났다.

디오는 매출 1196억원, 영업손실 407억원을 각각 기록했다. 지난 2023년 매출 1558억원, 영업이익 209억원을 기록한 뒤 급전직하했다.

韓기업, 한때 중국 절반 차지했지만…VBP 이후 흔들 중국 시장을 빼놓고 임플란트 3사 성장 전략을 논할 수 없다.

임플란트 3사는 국내 시장이 협소해 성장에 한계가 있다고 판단해 중국을 중심으로 해외시장 공략에 집중하고 있다. 중국 시장이 임플란트 3사 실적을 관통하는 이유다

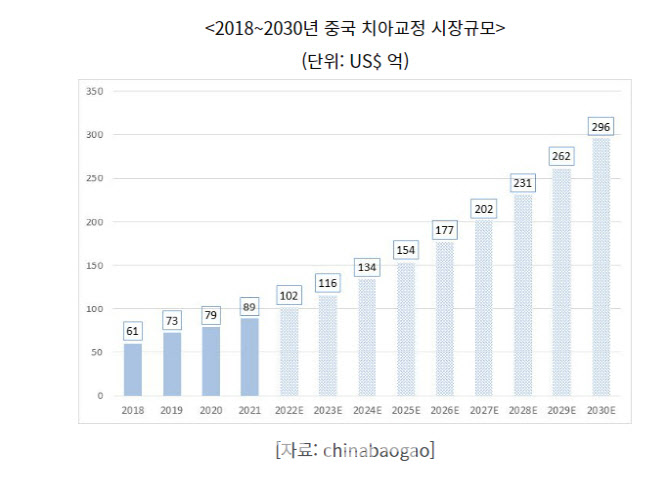

중국 임플란트 시장 규모는 2014년 10억5000만위안(1991억원)에서 2023년 111억위안(2조1051억원)으로 폭증했다. 이 기간 임플란트 수요는 46만 개에서 964만 개 급증했다. 임플란트 기업 수도 폭증세다. 중국 기업 플랫폼 ‘치차차’ 통계에 따르면, 중국에 등록된 임플란트 기업 숫자만 2021년 기준 2438사에 이른다. 중국 내 거래 치과 수는 1만 4000곳에 달한다.

5년 전만 하더라도 한국계 브랜드가 중국 전체 임플란트 시장 50% 이상을 차지했다. 지난 2019년 기준 오스템임플란트가 점유율 33%로 1위를 차지했고 덴티움이 25%로 2위, 스위스 스트라우만이 22%로 3위 순으로 그 뒤를 따랐다.

하지만 이 같은 위상은 지난 2022년말 VBP 정책 시행 후 급격히 흔들리는 모습이다. 현재는 스트라우만이 중국 시장 1위 자리를 차지했고, 오스템임플란트 2위, 덴티움 3위로 순서가 바뀌었다.

VBP는 중국 국공립 병원에 납품하는 품목에 대해 입찰을 진행해 대량 구매해 조달하는 방식이다. 즉, 판매업체와 의료기관이 직접 거래하던 방식에서 정부 조달로 변화한 것이다. 이후 중국 내 임플란트 공급가는 30~40% 이상 저렴해졌다.

K임플란트, 中시장 정점 찍고 하락…스트라우만은 질주 임플란트 3사의 중국 매출 상황을 들여다보면 최근 상황은 우려스럽다.

오스템임플란트 중국 매출은 2021년 2865억원, 2022년 3530억원, 2023년 3447억원, 지난해 3357억원 순으로 2022년을 정점으로 감소했다.

덴티움의 중국 매출은 지난 2022년 1824억원, 2023년 2019억원, 지난해 1945억원을 기록했다. 덴티움의 중국 수출 비중은 2023년까지 51.4%로 전체 매출액의 절반 이상이었지만 지난해 47.7%, 올해 1분기 44.4%까지 떨어졌다.

디오 중국 매출은 지난 2021년 344억을 정점으로 2022년 199억원, 2023년 159억원, 지난해 232억원 순으로 기록했다. VBP 시행 이전 수준을 회복하지 못하고 있는 것이다.

스트라우만의 중국 매출이 2023년 4000억원 초반 수준에서 지난해 6000억원 중반대로 급증한 것과 대조적이다.

| | 시장조사기관 아이데이터리서치의 2024년 발간보고서에 따르면, 2023년 기준 중국 시장 점유율 1위는 스트라우만, 2위는 오스템임플란트, 3위는 덴티움으로 발표했다. VBP 시행 전인 2019년엔 오스템임플란트 1위, 덴티움 2위, 3위 스트라우만 순이었다. (제공=아이데이터리서치) |

|

업계 관계자는 “당조 VBP 시행하면 개당 매출과 마진율은 줄어도 전체 수요 증가로 외형성장을 지속할 것으로 내다봤다”며 “하지만 중국 내수 부진이 겹치면서 단가 후려치기를 당한 가운데 생각만큼 판매량이 늘지 않으면서 고전하고 있다”고 진단했다.

그는 이어 “이런 상황에서 스트라우만 실적은 시사하는 바가 크다”며 “국내 임플란트 3사가 이런 저런 핑계를 대지만 결론적으론 VBP 대응에 실패한 것”이라고 꼬집었다.

또 다른 업계 관계자는 “VBP 시대는 임플란트 산업에 새로운 질서를 요구하고 있다”며 “VBP는 대량 입찰을 통해 임플란트 가격을 절반 가까이 낮추고, 품질과 브랜드 경쟁력 있는 업체에 물량을 몰아주는 방식”이라고 목소리를 높였다. 이어 “현 시점에서 보면 스트라우만이 최종 승자”라고 덧붙였다.

2기 VBP 앞두고 분주한 3사…반격 채비 VBP 입찰은 3년 단위로 이뤄진다. 2기 VBP는 올해 말 입찰이 실시되고 내년 4월 시행될 예정이다.

디오는 해외영업통인 김종원 대표를 메가젠임플란트에서 영입하며 전략 변화를 꾀하고 있다. 김 대표는 취임하자마자 중국 현지 임플란트 교육을 2023년 대비 50%가량 늘렸다.

김종원 디오 대표는 “중국에서 모객을 잘할 수 있는 인력, 영업을 잘하는 우수 인재 등을 대거 채용했다”면서 “또 현지 대리상(중국 현지 파트너)을 늘리는 데 노력했다”고 밝혔다.

이런 노력의 결과로 디오는 올 1분기 중국 매출이 전년동기 대비 92% 증가했다.

여기에 더해 프리미엄과 저가로 양분된 중국 임플란트 시장 공략을 위해 현지 공장 설립 계획을 발표했다.

김 대표는 “저가 제품은 현지 공장에서 생산하고 프리미엄 제품은 국내 생산으로 2기 VBP에 대응할 계획”이라고 밝혔다.

덴티움은 지난해 8월 상하이 봉현 공장에 대해 생산능력 확장 계획을 발표했다.

덴티움 측은 “중국 시장 점유율 확대를 위한 노력의 일환으로, 생산 능력 증대를 통해 중국 내 수요 증가에 효과적으로 대응하고 글로벌 경쟁력을 강화할 계획”이라고 밝혔다.

상하이는 첨단 사업 관련 기업의 법인세율이 13%에 불과하며, 연구개발(R&D) 비용에 대해서는 경비의 200%를 인정해준다

오스템임플란트는 중국 내 교육장을 더 많이 설치해 교육을 매개로 한 밀착 관리와 영업을 강화할 계획을 발표했다.

![에이프릴바이오, 임상 결과 전 내부자 매도…셀비온·뉴로핏은 강세[바이오 맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021100299b.jpg)