팜이데일리 프리미엄 기사를 무단 전재·유포하는 행위는 불법이며 형사 처벌 대상입니다.

이에 대해 팜이데일리는 무관용 원칙을 적용해 강력히 대응합니다.

[이데일리 석지헌 기자] 기술이전 후 반환 없이 글로벌 제약사와의 파트너십을 꾸준히 이어가는 K-바이오 업체들에 관심이 모인다. 이들은 공통적으로 플랫폼 기술을 기반으로 시장성이 높은 파이프라인을 개발하고 계약 전 철저한 파트너 검증 절차를 거쳤다는 점에서 차별화된다.

| | [이데일리 김정훈 기자] |

|

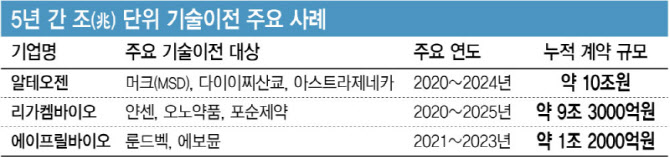

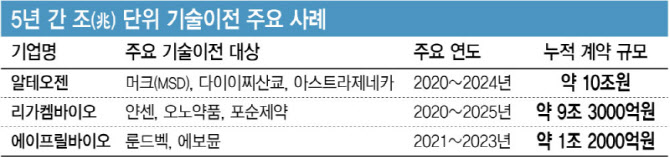

11일 제약·바이오 업계에 따르면 최근 5년간 누적 조(兆) 단위 기술이전을 성사시킨 기업으로는 알테오젠(196170)(누적 약 10조원) 리가켐바이오(141080)(약 9조3000억원) 에이프릴바이오(397030)(약 1조2000억원)가 꼽힌다.

알테오젠은 ALT-B4 플랫폼을 기반으로 머크·다이이찌산쿄·아스트라제네카 등에 약 10조원 규모의 계약을 체결했고, 리가켐바이오는 자체 ADC 플랫폼으로 얀센·오노약품 등과 누적 약 9조3000억원 규모 기술이전을 진행했다. 에이프릴바이오는 SAFA 플랫폼을 통해 2021년 룬드벡, 2023년 에보뮨에 총 1조2000억원 규모로 기술이전을 하며 조 단위 기술수출 기업 반열에 올랐다.

◇플랫폼 중심 성장 기반 갖췄다 이들은 모두 단일 후보물질이 아닌 다양한 질환으로 확장 가능한 플랫폼 중심 기술이전 모델을 구축해 안정적인 성장 기반을 마련했다.

플랫폼 기반 기술수출은 개별 신약의 임상 결과에 크게 좌우되지 않는다는 특징이 있다. 동일 기술을 다양한 적응증과 파트너사에 적용할 수 있어 위험을 분산시키고 임상 단계별로 후속 계약이나 추가 기술이전을 추진할 수 있기 때문이다. 특히 플랫폼을 보유한 기업은 임상 실패 시에도 데이터를 재활용하거나 구조를 개선해 재계약이 가능하다는 점에서 기술 수명주기가 길다.

알테오젠의 플랫폼은 단백질 약물을 피하주사(SC) 제형으로 전환해 투여 편의성과 약효 지속성을 높이는 기술로, 머크와 아스트라제네카 등 글로벌 빅파마가 도입했다. 리가켐바이오는 항체-약물 접합체(ADC) 핵심 기술인 링커와 페이로드를 자체 개발해 약물 전달 효율을 개선했고, 얀센·오노약품 등과 잇따른 대형 계약으로 기술력을 입증했다. 에이프릴바이오는 항체에 치료 단백질을 결합시켜 약물의 반감기를 늘리는 ‘SAFA’ 플랫폼을 기반으로 룬드벡과 에보뮨에 기술을 이전했으며, 현재 동일 플랫폼을 비알코올성 지방간염(MASH)과 항암제 분야로 확장하고 있다.

◇파트너사 개발 지속 의지 본다 기술수출 이후에도 안정적으로 개발을 이어가는 기업들은 공통적으로 파트너사 검증에도 공을 들이고 있다. 과거 일부 기술반환 사례들이 파트너사의 경영상 문제나 전략 변경에서 비롯된 만큼, 단순한 기술력보다 협력사의 개발 지속 의지와 자금력을 핵심 기준으로 삼는다는 분석이다.

실제 노벨티노빌리티(엑셀러린), 유한양행(베링거인겔하임), 티움바이오(키에지) 등은 기술이나 데이터의 문제가 아닌 파트너 측의 경영 악화나 R&D 전략 변경으로 계약이 중단됐다. 큐라클과 올릭스 사례도 비슷하다. 두 회사는 프랑스 안과 전문 제약사 떼아(Théa)에 기술을 이전했지만, 지난해 떼아가 사업 포트폴리오를 재편하면서 일괄 반환을 결정했다. 임상 데이터에는 이상이 없었고, 계약금 반환 의무도 없었다. 파트너의 개발 지속성에 문제가 있었던 사례다.

에이프릴바이오는 계약 체결 전 파트너사의 재무 구조, 연구개발 투자 비중, 과거 파이프라인 유지 이력 등을 면밀히 검토해 협력 대상을 선별한다. 이러한 사전 검증 절차는 기술반환 리스크를 낮추고, 장기적 공동개발 관계를 유지하는 핵심 요인으로 평가된다.

차상훈 에이프릴바이오 대표는 “기술이 아무리 좋아도 개발을 끝까지 끌고 갈 파트너가 아니면 결국 멈춘다”며 “우리는 단순히 계약금이나 조건보다 파트너의 개발 의지와 자금 여력을 더 본다”고 말했다.

◇시장 수요 뚜렷한 물질 판다 세 기업의 또 다른 공통점은 시장성 중심의 개발 전략이다. 기술의 독창성 못지않게 실제 시장에서 ‘팔릴 수 있는가’를 판단 기준으로 삼는다. 알테오젠은 글로벌 제약사들이 즉시 적용할 수 있는 SC 제형 전환 기술을 통해 ‘투여 편의성’이라는 명확한 시장 니즈를 공략했고, 리가켐바이오는 항암제 시장의 핵심으로 떠오른 ADC 분야에 집중해 상업화 가능성이 높은 파이프라인을 빠르게 확보했다. 에이프릴바이오는 임상 성공률이 높고 시장 수요가 확실한 면역질환 중심 파이프라인을 개발해 기술이전으로 연결하고 있다.

한 신약 개발사 IR 임원은 “국내 기업들이 예전엔 기술력 중심으로 계약에 나섰다면, 최근엔 ‘얼마나 팔릴 수 있느냐’가 우선 기준이 됐다”며 “선급금(업프론트) 규모보다 파트너의 개발 지속 의지, 자금력, 시장 수요를 정확히 겨냥한 전략이 성공 가능성을 좌우하는 것 같다”고 말했다.