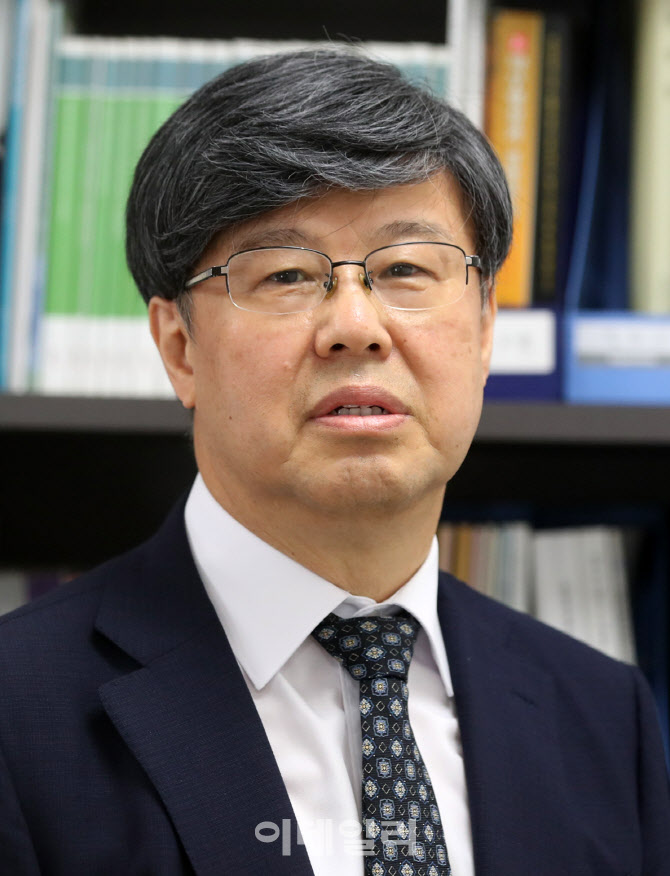

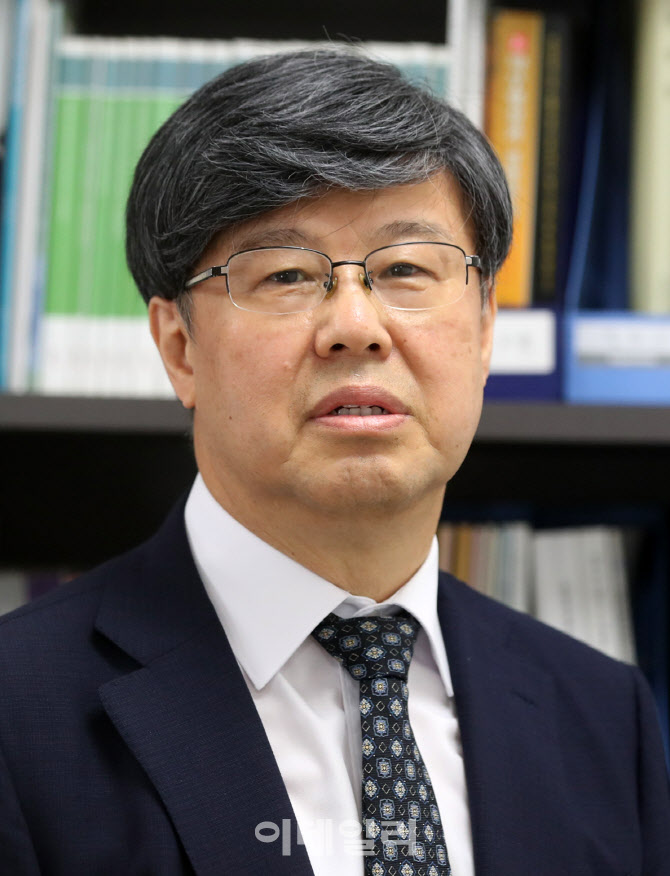

| | [이데일리 김태형 기자] 서동철 전 중앙대 약학대학 교수 |

|

[이데일리 송영두 기자] 서동철 전 중앙대 약학대학 교수(현 재단법인 의약품정책연구소 소장)는 정부가 바이오 분야에 전폭적인 투자를 하되, 현행 투자 방식이 아닌 과감하게 접근할 것을 촉구했다. 최근 미국 바이든 대통령이 행정서명한 바이오 분야 규제와 관련해 국내 산업과 기업에 미치는 영향은 미미하지만 정부의 대응이 절대적으로 필요하다며, 통 큰 바이오 분야 투자를 강조한 것이다.

서 전 교수는 장기적으로 미국 등 해외 국가들의 규제에 대비해 국내 제약바이오 산업이 제네릭과 바이오시밀러 위주의 복제약 전략에서 신약개발 전략으로 대대적으로 전환해야 한다고 했다. 이를 위해 정부가 신약개발에 지원을 하고 있지만 이른바 쪼개기 투자는 한국판 혁신신약을 탄생시킬 수 없다는 게 그의 주장이다.

실제로 올해까지 탄생한 국산 신약은 단 34개에 불과하다. 또 국내 기업이 개발해 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받은 의약품은

SK바이오팜(326030) 세노바메이트와

한미약품(128940) 롤론티스 정도다. 개발된 신약 숫자도 적고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품도 극소수다. 따라서 신약개발 투자에 있어 한국형 모델이 필요하다는 주장은 여러차례 제기된 바 있다.

서 전 교수는 “정부가 국내 제약바이오 기업들의 신약 개발 과제에 지원을 해주고 있다. 하지만 현재 신약개발 지원 시스템으로는 신약이 탄생하기가 힘들다”며 “신약 과제별로 몇 억 또는 몇십억원씩 지원하는 방식이다. 과제별로 1년, 2년, 길어봤자 3년 정도다. 신약의 경우 하나 개발하기까지 보통 10년간 약 3조원이 소요된다. 심지어 신약 가능성이 거의 없는 과제에도 지원을 하고 있다. 이런 방식으로는 턱도 없다”고 말했다.

현재 정부의 신약개발 지원 시스템으로는 임상 초기 단계에서의 지원에 그칠 가능성이 크다. 신약 연구개발 현장에서도 임상 2상 또는 임상 3상 단계에서의 정부 지원이 절실하다는 반응이 대다수다. 서 전 교수는 가능성이 높은 후보물질과 제대로 된 과정을 가고 있는 신약개발 과제에 대해 옥석을 가려 지원을 해야 한다고 강조했다. 특히 가능성이 높다고 판단되면 그 후보물질과 과제에 끝까지 전폭적인 지원을 하는 시스템으로 바뀌어야 한다고 설명했다.

서 전 교수는 “될만한 약물을 밀어줘야 한다. 세계적으로 신약개발에 투자되고 있는 연구개발비는 약 100조원이다. 국내의 경우 한미약품이 가장 많은 연구개발비를 지출하고 있는데, 연간 1500억원 정도 밖에 안된다”며 “1500억원을 10년간 투자하면 약 1조5000억원인데, 이것가지고는 신약을 만들기 쉽지 않다. 장기적으로 대규모 금액을 투자해 주고, 부담이 된다면 세금 혜택을 제공해주면 된다. 정부의 연구개발비 지원 체계가 바뀌어야 블록버스터 신약이 한국에서 탄생할 수 있다”고 지적했다.

마지막으로 그는 정부의 약가 관리에 유연성이 있으면 국산 신약 탄생에 좀 더 힘을 보탤 수 있을 것이라고 했다. 서 전 교수는 “외국 정부도 약가를 컨트롤한다. 다만 유연성이 있다는 것이 우리 정부와 다른점”이라며 “우리 정부의 약가 컨트롤은 약가 인하에 초점이 맞춰져 있다 보니 국내 기업들의 신약개발 의지가 반감되는 경우도 많다. 의약품의 가치에 따라 합리적인 약가를 책정할 필요성이 있다”고 강조했다.

![이혁준 서울대병원 교수 "암환자 식단관리앱 힐리어리 예후 바꿀 첫 도구 "[전문가 인사이트]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/12/PS25121100299b.jpg)

!['상장 첫날 시총 2.8조' 에임드바이오, 코스닥 다크호스 급부상 [바이오맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/12/PS25120500172b.jpg)