팜이데일리 프리미엄 기사를 무단 전재·유포하는 행위는 불법이며 형사 처벌 대상입니다.

이에 대해 팜이데일리는 무관용 원칙을 적용해 강력히 대응합니다.

[이데일리 김지완 기자] ‘콜레스테롤 게임체인저’ 렉비오(Leqvio, 성분명 인클리시란)가 중국 의료보험 진입을 예고하면서 핵심 원료를 공급하는 에스티팜(237690)의 수혜 기대감이 커지고 있다.

| | 미국 앨나일람 파마슈티컬스와 스위스 노바티스가 공동개발한 최초의 ‘짧은간섭리보핵산’(siRNA) 기반 고지혈증 신약 ‘렉비오’(성분명 인클리시란).(제공=노바티스) |

|

13일 업계에 따르면, 노바티스는 중국 국가약품감독관리국(NMPA)과 렉비오의 내년 국가의료보험약품목록(NRDL) 등재를 놓고 논의 중인 것으로 확인됐다. 노바티스는 지난해 NMPA와 렉비오 급여 등재를 논의를 진행했지만, 최종적으로 국가의료보약품목록엔 등재에 실패했다.

앞서 렉비오는 지난 2023년 8월 NMPA로부터 품목허가를 받았다.

에스티팜은 미국 에질런트에 이어 렉비오의 핵심 원료인 올리고뉴클레오타이드(이하 올리고)를 공급하는 두 번째 벤더(공급자)다.

4월 조건부 급여 인정된 한국 의료보험 영향 클 듯 업계 관계자는 “지난해 NRDL 등재 심사에서 신규 등재 약물의 성공률이 37%에 불과했다”며 “평균 약가 인하율은 63%에 달하는 등 심사 기준이 매우 엄격했다”고 설명했다. 그는 “렉비오는 혁신적인 RNA 기반 치료제로서의 가치에도 불구하고, 높은 약가와 예산 영향성 등의 이유로 최종 등재에 실패한 것으로 보인다”고 추정했다.

중국 내에서 렉비오를 사용하고자 하는 환자들은 자비(또는 사보험)로 구매해야 한다. 약가는 1회 주사당 약 9988위안(약 180만 원)으로 알려져 있다.

하지만 올해는 지난해와 사정이 다르다는 분석이다.

업계 관계자는 “우리나라랑 비슷하게 공보험이 적용되는 국가가 바로 중국”이라며 “렉비오는 국내에선 지난달 렉비오가 조건부 급여 승인을 받았다”고 말했다. 이어 “이 같은 결과가 중국 NMPA 결정에 영향을 미칠 수 있다”고 내다봤다.

렉비오는 지난 4월 제4차 약제급여평가위원회에서 조건부 급여 적정 판정을 받았다. 다만, 심혈관질환 초고위험군에 대한 급여 기준이 포함되지 않았다. 어찌 됐던 국내와 궤를 같이하는 중국 공보험이 렉비오의 급여 등재에 영향을 받을 것이란 분석이다.

또 다른 업계 관계자는 “노바티스가 렉비오의 NRDL 등재를 위 이전보다 약가를 크게 낮춰 제시하는 등의 재협상을 시도하는 중으로 안다”고 귀띔했다.

사보험만으로도 고속성장, 공보험 등재되면 퀀텀점프 중국에서 렉비오가 의료보험 급여를 적용받으면 에스티팜 수혜가 커질 전망이다.

에스티팜 관계자는 “렉비오는 현재 중국에서 급여 미등재에도 불구, 사보험만으로도 엄청나게 빠른 매출 증가를 이뤄내고 있다”고 진단했다.

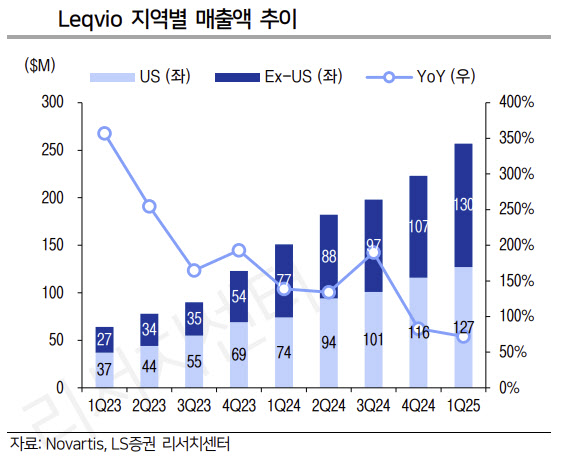

렉비오의 올해 1분기 매출은 2억5700만달러(3801억원)를 기록했다. 전체 매출액 가운데 1억2700만달러(1788억원)가 미국 매출이고, 나머지 1억3000만달러(1830억원)가 미국 밖에서 나온 매출이다.

그는 “미국 외 지역 매출 가운데 상당 부분이 일본과 중국 매출”이라며 “만약 렉비오가 중국 공보험 급여로 등재되면 처방액이 폭발적으로 증가할 것”이라고 내다봤다.

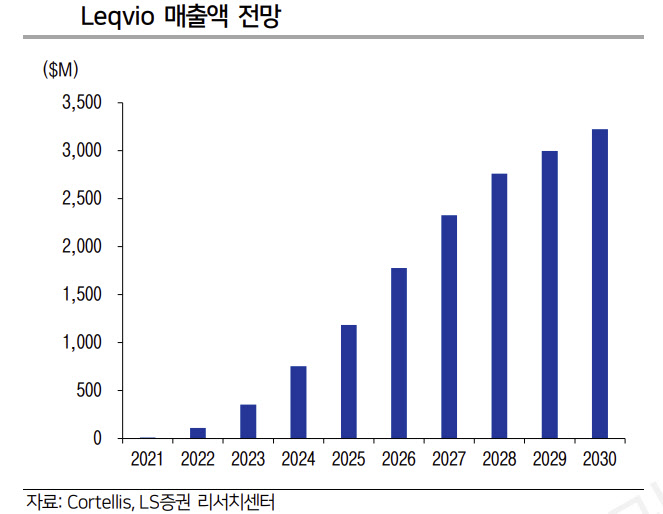

렉비오의 올 1분기 매출은 같은 기간 대비 72% 늘어나는 등 고성장세를 지속하고 있다. 렉비오의 올해 매출액은 10억달러(1조4244억원)를 넘길 것이란 전망까지 나온다.

렉비오는 첫 투약 후 3개월 뒤에 한 번 더 투여하고, 이후에는 6개월마다 투여하는 방식으로, 연 2회 주사만으로 치료가 가능하다. 반면, 기존 치료제는 2주 또는 4주 간격으로 투여해야 한다. 렉비오는 기존 치료제들에 비해 환자 복약 편의성과 치료 지속성을 크게 향상 시켰다.

약가 후려치는 中공보험, 2번째 벤더인 에스티팜 수혜 에스티팜의 수혜폭은 상당할 것이란 분석이다.

에스티팜 관계자는 “에스티팜의 렉비오 매출은 2023년 600억원, 지난해 830억원”이라며 “올해 1000억원을 넘길 것이란 전망이 파다하다. 하지만 렉비오가 중국 의료보험 급여에 등재되면 매출액은 더욱 크게 늘어날 것”이라고 내다봤다.

업계 관계자는 “에질런트는 명실공히 첫 번째 벤더(primary vendor)”라며 “첫 번째 벤더는 신약 개발 초기 단계에서 임상 시료 공급, 품질 관리, 기술 이전 등 치료제 개발 과정에서 상당한 기여도를 인정받는다. 그만큼 높은 납품가가 책정된다”고 설명했다.

그는 이어 “하지만 2번째 벤더(secondary vendor)는 사정이 다르다”며 “임상시료 개발이나 상업화 과정에서 기여도를 인정받지 못한다. 두 번째 벤더는 첫 번째 벤더만큼 납품가를 인정받지 못한다”고 덧붙였다.

일반적으로 제약 산업에서 두 번째 벤더의 납품가는 첫 번째 벤더보다 20%에서 50% 낮다.

또 다른 업계 관계자는 “중국처럼 약가가 높지 않은 지역에서 노바티스가 렉비오에서 최소 마진율을 확보하기 위해선 2번째 벤더인 에스티팜에게 물량을 몰아줄 가능성이 높다”고 내다봤다.

중국 바이오기업 베이진(Beigene)은 자사 항암제 브루킨사를 99위안(16달러, 1만9320원)에 판매하고 있다. 반면 미국에선 117.50달러(16만5305원)에 판매 중이다. 중국 판매 가격이 미국의 1/7 수준이다. 척수성 근위축증 치료제 스핀라자는 지난 2021년 중국 국가의료보험에 등재되면서 69만7000위안(1억3571만원)에서 3만3000위안(642만원)으로 95% 인하됐다.

스핀라자의 달러 환산 판매 가격은 중국 5100달러(715만원), 미국 12만5000달러(1억7475만원)로 24배 차이가 난다. 길리어드의 C형 간염 치료제 소포스부비르(소발디, Sovaldi)는 중국 판매가격은 300달러(42만원)인 반면, 미국에선 8만4000달러(1억1743만원)에 판매 중이다. 무려 가격 차이가 280배다. 노보노디스크의 위고비는 중국에선 1400위안(193달러, 27만원)인 반면, 미국에선 1350달러(189만원)다. 7배의 가격 차이가 나는 상황이다.

업계 관계자는 “중국 정부는 매년 국가의료보험 약품 목록(NRDL)을 갱신하며, 제약사와 협상을 통해 약가를 대폭 떨어뜨린다”며 “중국 정부는 약가를 통제하고, 제약사 이윤을 제한해 약가를 낮추고 있다”고 말했다. 이어 “이 과정이 렉비오에 그대로 적용되면, 에스티팜이 수혜 1순위”라고 덧붙였다.

!['2% 로열티'가 무너뜨린 신뢰…알테오젠發 바이오株 동반 하락[바이오맥짚기]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/01/PS26012201091b.jpg)